publié le 19 novembre 2020

Devant la fin non pas du monde, mais d’un monde (celui que nous connaissons), nous devons relever un défi immense de par l’ampleur des changements à opérer, de la faillite morale à dépasser et de la crise démocratique à surmonter. Pour y parvenir, il nous faut un nouveau récit. Et pour le construire, nous pouvons nous appuyer sur une fresque de la Renaissance.

Notre civilisation thermo-industrielle vole sur la réserve. Le coût financier et environnemental des hydrocarbures est de plus en plus élevé. Les activités humaines bouleversent le climat et les écosystèmes et provoquent la 6ème extinction de masse.

Nous devons changer notre carburant, nos équipements, mais aussi nos usages. Plusieurs ressources essentielles à nos villes et à nos industries vont venir à manquer de notre vivant: sable, phosphore, cuivre, nickel, cadmium.

En outre, notre société est en faillite morale, quand la richesse se concentre si vite dans si peu de mains, que les inégalités atteignent des sommets, qu’il y a plus d’esclaves aujourd’hui que dans toute l’histoire de l’humanité1; quand certains capitaines d’industrie trompent leurs clients, détruisent l’environnement et achètent la complicité de scientifiques et d’élus.

Enfin, la crise démocratique, aggravée par l’infox et l’information spectacle, s’approfondit chaque jour.

Il y a péril et urgence à agir. Tout délai réduit nos options et nos chances. Nous sommes la dernière génération à pouvoir interrompre l’emballement climatique. Il nous faut atteindre la neutralité carbone d’ici 2050, en réduisant au plus vite nos émissions de gaz à effet de serre pour préserver les capacités d’absorption des écosystèmes.

Nous prenons conscience de l’immensité du péril, mais ce savoir risque de nous paralyser. Nous sommes sidérés, redoutant un effondrement de type hollywoodien. En réalité les catastrophes – incendies géants, inondations cataclysmiques – restent localisées. Il nous faut comprendre la vraie nature de l’effondrement en cours: c’est un processus déjà engagé, et non un choc à venir.

Face à un tel défi, le programme d’actions est nécessairement complexe et ne peut être réalisé sans l’adhésion du grand public. Il nous faut inventer un nouveau récit, comme le soulignent de nombreux auteurs2– un récit qui propose différents niveaux de lecture pour être accessible à tous mais aussi embarquer spécialistes et élus.

C’est à la Renaissance, à l’époque où les images avaient une force politique, que nous pouvons trouver le support dont nous avons besoin.

Les fresques d’Ambrogio Lorenzetti, réalisées à la demande du gouvernement de Sienne, explicitent avec une grande force symbolique les principes du bon gouvernement, et donnent à voir d’une part ses effets, et d’autre part ceux de la tyrannie.

De 1287 à 1355, la République de Sienne est gouvernée par « les Neufs », « dirigeants et défenseurs de la Commune et du Peuple », conseillers tirés au sort pour un mandat de deux mois. Sous pression en raison des tendances à la concentration des richesses, le gouvernement populaire se fissure. Pour sensibiliser la population, il fait publier les statuts de Sienne en grandes lettres et en langue vulgaire. Et il les complète en 1338 par une série de trois fresques allégoriques, peintes par Ambrogio Lorenzetti dans la salle de la Paix, au cœur du Palazzo Publico: « l’allégorie du bon gouvernement », « les effets du bon gouvernement » et « les effets du mauvais gouvernement ». Pendant visuel du texte, elle explicite le message complexe d’un programme politique, en s’appuyant sur la capacité du peuple d’alors à décrypter les images aux multiples symboles.

L’organisation spatiale de la fresque est essentielle, elle traduit un ordonnancement du monde et conditionne la transmission du message.

L’allégorie du bon gouvernement est dominée par le Bien Commun, lui-même dominant la Sagesse, dominant à son tour la Justice. Les filins de la balance de cette dernière forment dans les mains de la Concorde une corde tenue par les citoyens qui incarnent le gouvernement.

Située entre les allégories des effets du bon et du mauvais gouvernement, elle nous rappelle que nous sommes le gouvernement que nous voulons, et que de nos choix découlent un état ou un autre.

L’allégorie des effets du bon gouvernement présente de nombreux personnages industrieux et épanouis, des bâtiments élégants formant un ensemble harmonieux, une nature foisonnante, des sols fertiles et une eau abondante. La composition montre l’équilibre entre un espace rural fertile, riche en biodiversité et source de matières premières, et un espace urbain prospère. Ces deux parties constituent un seul système: chacune est indispensable à la survie de l’autre. Les flux de personnes, objets et matières qui entrent et sortent par la porte de la ville – située au centre exact de la fresque – le montrent.

Dans l’allégorie des effets du mauvais gouvernement, cet équilibre est rompu: la ville a envahi la campagne, à cause de la place prise par le tyran et sa cour. La guerre a dévasté les récoltes du peu de champs restants, les villages sont en feu, les forêts rasées, les paysans ont disparu. Dans la ville, la violence règne et le seul commerce qui subsiste est l’armurerie; c’est elle cette fois qui occupe le centre de la fresque.

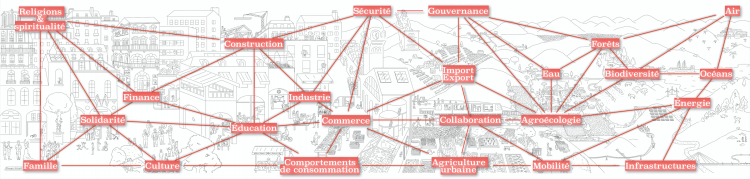

La fresque des effets du bon gouvernement est un méta-récit qui articule les 24 fonctions essentielles d’une société. Elle peut nous inspirer pour penser et décrire la société durable que nous voulons construire. A cette fin elle a été transposée à notre époque. Cette transposition a été conçue pour donner à voir les solutions déjà existantes, tout en laissant place à l’appropriation et à l’adaptation à chaque territoire.

La fresque des effets du bon gouvernement est une sorte de panthéon civil, qui recense les fonctions essentielles sous-tendant le fonctionnement d’une civilisation, et les personnifie. Les scènes montrent un ensemble organisé d’interactions entre groupes humains, ainsi que la diversité des états mais aussi des fortunes et des fonctions. Cette diversité, dont se dégage pourtant une harmonie sociale, grâce à l’absence de luxe ostentatoire, est source de prospérité.

Ces fonctions essentielles peuvent être désignées par 24 mots-clefs : gouvernance, forêts, biodiversité, océans, énergie, commerce, culture, industrie, solidarité, etc. Leur positionnement dans la fresque donne à voir leurs interactions, illustre un système, et cet ensemble forme un méta-récit.

Il n’y a pas de progression narrative, pas de début et de fin. Cela incite à appréhender une forme de permanence, qui porte en elle-même les clefs de son renouvellement, de son maintien dans cet état de prospérité. Cela induit aussi une lecture dynamique, et procède d’une démarche systémique.

On note que la gouvernance est en lien direct avec les communs, ces biens partagés par tous et nécessaires à tous: eau, air, forêts, sols.

On note également que la sécurité n’est représentée par aucun homme en armes, mais par une muraille, membrane perméable plutôt que rempart défensif: cela montre que la sécurité est le résultat d’une société qui va bien, qui construit la paix, protège et rassure, épanouit et stimule, produit, facilite les échanges et assure la juste répartition des fruits du labeur de chacun.

Une transposition contemporaine de la fresque s’imposait pour éviter l’écueil d’une première impression de suranné et de décalé par rapport à notre monde actuel. Elle a nécessité plusieurs étapes: analyse fonctionnelle des principes allégoriques, adaptation de leurs attributs à notre contexte contemporain, et choix du rendu graphique.

Une table d’équivalence, nécessairement subjective, a été établie; par exemple, l’industrie, qui était représentée par des potiers, des tisserands et leurs fournisseurs, le sera par une PME industrielle implantée en rez-de-chaussée avec ses machines à commandes numériques et son petit camion de livraison. Chaque incarnation d’une des 24 fonctions devaient répondre à des critères de sobriété, de faible consommation de ressources, de performances d’usages, de robustesse et de séparabilité.

Plus globalement, d’ailleurs, c’est le système dans son ensemble qui est sobre, par son organisation spatiale: proximité domicile-travail, complémentarité des activités (par exemple, serre installée au dessus d’une chambre froide pour bénéficier de la chaleur dégagée).

De plus les solutions présentées devaient exister3, être déployables à grande échelle, être d’origines diversifiées: France ou étranger, grande ou petite ville, secteur périurbain ou rural.

Nous ne sommes ainsi ni dans l’utopie (rêve d’un lieu qui n’existe pas), ni dans l’achronie (rêve d’un temps qui n’existe pas), mais dans l’hétérotopie4: assemblage de lieux existants extraits de leur contexte.

Quant au rendu graphique, il devait avoir, pour parler à tous, un style doux et sensible, et éviter la froideur du pictogramme. Le dessin devait être lisible, avec une ligne claire, et sans coloriage afin de laisser la place à l’interprétation, à l’appropriation, et pour inviter à la compléter, à l’adapter à son territoire. La réalisation en a été confiée à Johann Bertrand d’Hy, artiste dont Julien Dossier connaissait et appréciait le style graphique.

Testée à diverses occasions, la fresque contemporaine a fait la preuve de sa pertinence, de son aptitude à intéresser et amener tous les publics à participer, de son potentiel pédagogique, de son utilité pour construire et consolider un projet de territoire.

Lors de l’assemblée générale du collectif des paysages de l’après-pétrole (PAP), il est confirmé que les fresques de Lorenzetti peuvent être considérées comme un outil de programmation territoriale; que la transposition en version contemporaine en montre l’actualité et la pertinence des principes; qu’il est souhaitable d’en prévoir des versions territorialisées, et d’inviter le public à co-produire la version finalisée. La fresque est depuis intégrée dans les supports de l’exposition itinérante conçue par les « PAPistes ».

La fresque contemporaine démontre à nouveau sa pertinence, sur le fond et la forme, à l’occasion des premiers rendez-vous de l’alimentation à Nantes. Les 24 chantiers tissent une trame systémique à partir de l’alimentation et montrent à quel point « la destinée des nations dépend de la façon dont elles se nourrissent »5. La taille de la fresque attire la curiosité du public. La possibilité offerte aux enfants de la colorier conduit les parents à prendre le temps de s’y immerger. Les post-it viennent compléter les coloriages et ces contributions montrent à quel point elle est inclusive, et amène toutes sortes de publics à participer.

La présentation par le fils de Julien Dossier à sa classe de CE1 confirme aussi le potentiel pédagogique de la fresque. Devenue support mural à colorier, elle prit vie au fil des récréations. Elle pourrait être utilisée comme support du primaire à l’université, soit dans certaines matières, soit de façon interdisciplinaire.

La première déclinaison territoriale est effectuée lors de la journée HEC sur la transition vers des villes durables, où sont conviées les villes avec lesquelles l’école collabore (Jouy-en-Josas, Versailles, Les Mureaux). Chaque territoire a travaillé en atelier (avec les élus et représentants de ces territoires, des étudiants et professeurs) sur ses enjeux propres et proposé des solutions via des post-it posés sur la fresque. Ainsi ont pris corps à partir d’une même trame trois histoires différentes. Jouy-en-Josas a par la suite utilisé la fresque pour y situer tous ses projets et toutes les suggestions reçues de ses habitants. Ce qui montre également que la fresque peut être un lien entre élus et citoyens. Elle pourrait être utilisée lors des concertations sur les projets des collectivités, voire être intégrée aux procédures de consultation publique règlementaires.

A Grande Synthe, la fresque a aidé à consolider un projet politique commun, porté par diverses entités partenaires. Ce territoire fait face à trois urgences: le chômage, l’urgence environnementale et l’afflux massif et soudain de réfugiés, en portant de multiples projets6. Présentés lors d’un séminaire, les 24 chantiers ont parlé à tous – sous réserve d’élargir le sujet de la religion à la spiritualité, car chacun correspondait à une initiative locale.

Le séminaire a consisté à identifier pour chacun des projets les passerelles pouvant les consolider grâce à des coopérations avec les autres projets. Plusieurs chantiers furent ainsi connectés en filières, prenant en compte les besoins de formation: construction durable, éco-matériaux, économie circulaire, cyclisme, maraîchage de proximité…

A cette occasion s’est posée la question de savoir pourquoi la santé n’est pas un chantier. En fait, elle est liée à tous (alimentation, qualité de l’air donc mobilité, etc): la santé d’une population est l’effet ultime du bon gouvernement.

Les habitants de Grande Synthe vivent à côté de sites seveso et du danger inhérent, et vivent en même temps de ces sites, car ce sont les taxes de ceux-ci qui financent les nombreux projets du territoire. Cette situation fait prendre conscience que nous vivons grâce à ce qui détruit notre écosystème et nous donne la mesure de la métamorphose à opérer, quand on dépend si crucialement à court terme de ce qui nous menace si vitalement à long terme.

Pour engager la Renaissance écologique, il nous faut dépasser nos peurs, cesser de regarder, sidérés, les catastrophes qui s’enchaînent pour nous tourner vers notre nouveau modèle; c’est une révolution qu’il nous faut conduire, et la mettre en scène grâce à des « salles de la Paix » peut nous y aider. Puis, pour aller plus loin, faisons de la fête un levier de mobilisation.

Préparons nous mentalement. Conjurons notre peur en en parlant, nommons nos inquiétudes, listons les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Et nous pourrons ensuite passer à l’action, seul remède à la peur.

Imaginons-nous dans une « salle de la Paix », une salle décorée comme celle du Palazzo Publico: nous sommes face au gouvernement, c’est à dire notre conscience, à nous de choisir de nous tourner vers la fresque des effets du bon ou du mauvais gouvernement. Tournés vers l’une, nous ne pouvons voir l’autre. Tant que nous resterons sidérés face au flot du désastre, nous tournons le dos aux alternatives.

Nous devons donc faire une révolution. Pour mieux le réaliser, mettons en scène ce demi-tour. Créons des salles de la Paix partout. Des photos issues de magazines d’actualité constitueront le mur des effets du mauvais gouvernement, et la fresque contemporaine celui des effets du bon gouvernement, avec à ses pieds des feutres et post-it pour la faire vivre. Un miroir symbolisera le mur du gouvernement, car nous sommes en démocratie, et le gouvernement, c’est nous: si nous en voulons un meilleur, pensons-y, participons aux délibérations, exprimons nos attentes.

Une version plus high-tech peut être imaginée, avec un mur couvert d’écrans diffusant des vidéos d’actualités, et en face une version interactive de la fresque contemporaine, où en touchant une section, apparaissent des exemples et des chiffrages. Ce serait un moyen de faire l’expérience de la volonté nécessaire pour tourner le dos à ce monde qui ne cesse de mourir et de nous happer.

Révolution n’est pas synonyme de violence ni de barbarie, mais exprime la lutte qu’il nous faudra mener, car les destructeurs ne vont pas s’arrêter d’eux-mêmes. Pour avancer il faut que les tenants d’un monde carboné admettent la possibilité d’une alternative. Tant que ceux d’entre nous qui ont le mode de vie le plus carboné ne pourront imaginer vivre autrement, ils continueront de tirer dans leur sillage toute une économie carbonée.

Nous devons donc créer les conditions du dialogue, du débat sur notre vision collective.

Pour aller plus loin et mobiliser largement, il faut faire vivre la fresque: que des professionnels de l’animation, des médiateurs, des fonctionnaires territoriaux ou des consultants, forment des personnes qui à leur tour seront des ambassadeurs de la Renaissance écologique, provoquant un effet boule de neige.

Il faut également utiliser la fête comme levier, ainsi que Tristan Stuart l’a théorisé et mis en pratique: il organise de grands banquets à base d’aliments promis à la poubelle pour sensibiliser au gaspillage alimentaire.

Imaginons des manifestations: le plus grand banquet du monde avec des tables de la Défense à la Bastille, une course cycliste sur le périph’, un salon de l’agriculture repensé sur le modèle du « salon off » du carreau du temple…

Utilisons ces moments festifs pour introduire de nouveaux usages et équipements, annoncer de nouvelles mesures, recruter de nouveaux participants.

Ces moments pourraient être monétisés, car qui dit foule dit marché, donc commerce. C’est aussi le moyen d’identifier les projets locaux à financer, de tisser une maille plus fine, alors qu’aujourd’hui seuls les grands projets et les grandes agglomérations trouvent des financements.

Nous pouvons ainsi faire d’une pierre deux coups: capter l’attention du public et passer à l’acte. Faire la fête et passer des messages sérieux.

Il nous faut également nous organiser et planifier notre action; définir des stratégies qui visent à modifier à la fois la production mais aussi les usages – ce qui nécessite d’impliquer les citoyens. Car l’insuffisance de notre action climatique résulte pour partie d’un déficit de débat et donc de démocratie.7

Il faut nous organiser, aménager le pays autrement, transformer les usines, modifier les plans de cultures, planter des arbres, régénérer la biodiversité, séquestrer le carbone, former aux nouveaux métiers, et former les décideurs.

Dans chaque domaine une stratégie doit être définie en jouant à la fois sur la production et les usages.

Prenons l’exemple de la mobilité. Remplacer tous les vieux diesels par des voitures électriques est illusoire: d’une part la production ne suivra pas, d’autre part le coût est trop élevé pour la plupart des gens et le marché de l’occasion mettra des années à exister. Il faut agir simultanément sur le renouvellement du parc et sur la demande de mobilité.

En premier lieu nous pouvons répondre aux besoins avec moins de voitures. Tout d’abord nous pouvons augmenter le taux de remplissage des voitures8 par le covoiturage9. Ensuite, au lieu d’avoir chacun un véhicule dimensionné pour l’usage maximum (en termes de distance à parcourir et de charge à transporter), formons des flottes coopératives à l’échelle d’un lotissement, d’un quartier. Et revendons quelques uns des véhicules actuels pour acheter des triporteurs électriques, des vélos ou des trottinettes.

En second lieu, au lieu de remplacer les véhicules diesel eux-mêmes, remplaçons leur bloc moteur thermique par un bloc électrique et des batteries10. Cela représente 40 millions de véhicules à reconfigurer en 10 ans, de quoi redéployer les emplois actuels dédiés à la construction de véhicules. Et plutôt que de démanteler les véhicules hors d’usage, réemployons leurs éléments pour faire des remorques, ou d’autres objets.

Ensuite, il faut lutter contre les embouteillages, pour réduire la consommation. Le bureau des temps à Rennes, créé en 2002 a permis d’étaler les heures de pointe en répartissant les plages horaires des activités. Cela réduit aussi le besoin d’infrastructures et de bus: si 1200 personnes doivent se déplacer sur 10 mn, il faut 24 bus; mais ce besoin est étalé sur 2 h, alors 2 bus suffisent.

Enfin il faut réduire les distances en aménageant les villes pour la lenteur, c’est à dire pour la marche et le vélo, et mettre fin au zonage en matière d’urbanisme.

On poursuit en fait trois objectifs: minimiser les ressources employées (fossiles, minérales, plastiques, foncières), minimiser les km parcourus en réduisant les déplacements contraints, et maximiser le nombre de personnes transportées par véhicule.

Prenons maintenant l’exemple de la production d’énergie; dans ce domaine le déficit de démocratie est patent en France, surtout pour le nucléaire: ce sujet a été exclu du périmètre des négociations du Grenelle de l’environnement; la stratégie nucléaire a été établie avant le débat sur la transition énergétique et la construction de la loi pluriannuelle sur la programmation énergétique; le report de l’échéance de la réduction à 50% de la part du nucléaire dans le mix énergétique a été annoncé sans débat au parlement.

Or l’engagement démocratique est un fort levier dans les projets énergétiques. Convier les citoyens à participer financièrement aux projets en accélère le montage. En Allemagne la moitié de la production d’énergie renouvelable est ainsi aux mains des citoyens. De plus les retombées économiques locales sont huit fois supérieures quand les projets sont citoyens, car les bénéfices sont alors réinvestis localement.11

L’implication des usagers dans la production facilite l’adoption d’usages plus modérés de l’énergie et permet d’aller vers une vision complète articulant offre, demande et contraintes territoriales. Nous pourrions nous inspirer pour ce faire des méthodologies suivies par David MacKay pour le Royaume Uni12, en nous appuyant sur les scénarios négaWatt13 et Afterre 205014.

De la même façon, une stratégie doit être démocratiquement établie pour l’alimentation, le bâtiment, etc.

N’attendons pas toutefois d’avoir un plan parfaitement « calé », nous risquerions d’avoir raison trop tard, sans plus avoir les moyens d’agir. Il faut donner la priorité à la vitesse de déploiement: il nous reste 140 mois pour décarboner de 50%15, conformément à l’accord de Paris.

Il faut donc agir vite, fort et efficacement avec les ressources dont nous disposons et les acteurs qui sont implantés. Cela suppose de répartir le travail entre les groupes d’acteurs: citoyens, PME locales, grands groupes…

Il n’y a pas de hiérarchie entre ces groupes: chacun est aussi nécessaire que les autres, ce qui est trop souvent oublié dans les politiques nationales. Et chacun, d’ailleurs a une contribution climat équivalente aux autres, même si le nombre d’acteurs est très différent.

La mise en œuvre de ces stratégies nécessitera de monter en puissance, d’assurer la convergence et la mise en synergie des initiatives. Nous pourrions opérer selon les trois phases utilisées à Grande Synthe: amorçage, déploiement, consolidation.

L’amorçage consiste en des projets « premiers pas », pouvant être mis en œuvre immédiatement, sans moyens particuliers, ne nécessitant que la volonté d’agir : déambulations cyclistes pour promouvoir le vélo, fêtes paysannes, marchés de producteurs, formation à l’ajustement des usages thermiques des bâtiments, pedibus, plans de covoiturage, compost de quartier… Ces projets sont porteurs d’une dynamique de transition, en quoi ils diffèrent des « petit pas ». Ils occupent l’espace public et attirent le public, renforçant les liens, nourrissant la confiance. La gamme en est infinie; on les trouve surtout sur le bas de la fresque.

Le déploiement est constitué de projets pouvant être mis en œuvre assez rapidement : ateliers de réparation, légumeries, magasins zéro déchets/bio/local, ressourceries, plate-forme de matériaux de réemploi pour la construction, formations diplômantes, flottes de triporteurs, serres couplées à des chambres froides, jardins partagés, fermes périurbaines en permaculture, aménagement cyclables…

Cette phase permet d’amplifier la mobilisation citoyenne et de pérenniser les acteurs économiques.

La phase de consolidation est à plus long terme ; elle prendra cinq à dix ans. Elle consiste à amplifier et répliquer les initiatives développées en phase de déploiement et conduire les projets longs: canopées solaires, forêts de séquestration du carbone, réserves de biodiversité, filières de matériaux bio-sourcés, agroforesterie, sylvopastoralisme… C’est l’horizon de la recherche et du développement, de la généralisation des changements d’usage, de la construction les nouveaux écosystèmes qui vont soutenir les nouveaux services et industries qui remplaceront ceux existants. Il faut faire évoluer les sites industriels et non pas les fermer en déplaçant la production vers des pays moins exigeants, ce qui ne fait que déplacer le problème.

C’est le temps nécessaire à l’amortissement financier des matériels qu’il nous faut abandonner (toupie à béton…), à la planification des investissements et des mutations d’emplois – mutations qu’il faut anticiper sans quoi le souci de la préservation des emplois viendra bloquer la transition.

A l’issue de cette phase on pourra par exemple ne plus avoir que des véhicules non thermiques, en ayant modifié le type de véhicules produits et converti les véhicules actuellement en service, et avoir constitué un réseau de proximité pour la réhabilitation des véhicules.

Pour conduire cette mise en œuvre, nous avons besoin d’une nouvelle gouvernance alliant intelligence de projet, dynamiques territoriales, délibération citoyenne et préservation des biens communs; et nous avons besoin d’une puissance publique forte, capable d’encadrer et de réglementer, et dotée de moyens suffisants.

Nous avons à porter des stratégies nationales qui doivent être articulées entre elles et avec les projets des territoires, en assurant la pleine participation ces citoyens aux choix des projets et des solutions techniques, et avec le souci constant de la préservation des biens communs. Ceci nécessite de penser et mettre en place une gouvernance nouvelle, capable d’assurer un pilotage stratégique efficient, une délibération citoyenne effective, une synergie entre stratégies nationales et projets de territoires et une gestion optimale des biens communs.

Pour piloter nos stratégies, il ne nous faut pas seulement des normes, mais de l’intelligence de projet, des compétences pratiques, ainsi que des compétences analytiques pour évaluer les projets (bilan carbone, impact sur les ressources, cycle de vie). Il nous faut également une vision systémique de l’interaction entre les projets. Il nous faut de plus définir le mode de comptabilisation et de répartition des richesses qui en découlent.

Pour assurer l’association des citoyens aux choix, nous avons besoin d’espaces de délibération. Une approche territoriale pourrait être une réponse. Les réussites comme l’expérience « territoires zéro chômeurs de longue durée » doivent servir de base pour structurer un écosystème territorial, et conduire à des territoires zéro carbone et zéro chômeurs de longue durée.

On pourrait mettre en œuvre de façon territorialisée la notion de contribution. Un territoire contributif serait un territoire qui parviendrait à valoriser des compétences, des capacités16. Bernard Stiegler propose de rémunérer l’acquisition de compétences qui vont contribuer au territoire et à créer sa valeur. Dans un tel modèle, on a besoin de capacité délibérative pour définir les compétences qu’on veut consolider, et les conditions d’attribution.

La notion de contribution des territoires peut permettre d’articuler stratégies territoriales et nationales. Les territoires contribueront de façon différenciée: l’urbain ne peut produire de biomasse mais il peut se déplacer sans carbone, l’habitant des campagnes ne peut se passer de voiture, mais il fait vivre les sols, protège la biodiversité.

Pour ce qui est de la gestion de nos biens communs, nous avons déjà un exemple de gouvernance réussie : les agences de l’eau, qui permettent d’arbitrer entre les usages de l’eau avec l’ensemble des parties prenantes sur un bassin versant. Ce système d’arbitrage mériterait d’être étendu à l’usage des sols, que nous avons grandement besoin d’optimiser. Le rapport Afterre 2050 rappelle que la place nous manque pour tous les usages: alimentation, biocarburant, matières bio-sourcées, biomasse pour le chauffage, séquestration du carbone, réserve de biodiversité, construction…; et qu’elle nous manquera forcément si nous continuons à manger autant de viande17

Nous aurons besoin de développer plusieurs activités sur une même parcelle18.. Il ne s’agit pas de cumuler plusieurs façons d’épuiser la terre, mais de l’enrichir en reprenant le principe d’une jungle qui organise le vivant de façon dense, en plusieurs strates.

Pour mettre en place ces dispositifs, nous avons besoin d’une puissance publique forte, capable d’assurer son rôle de puissance organisatrice, sachant déléguer la responsabilité d’exécution à des acteurs territoriaux, détecter les initiatives locales, accompagner et diffuser les innovations.

Le désengagement de l’État amorcé avec l’école de Chicago19, la financiarisation20 des services rendus par la nature, la marchandisation de la solidarité et des fonctions essentielles d’une société (santé, éducation…), n’ont pas prouvé leur efficacité, au contraire. La croissance débridée de l’économie a conduit à l’emballement des émissions de CO2. L’économie de marché doit désormais être strictement encadrée.

Une puissance publique forte a besoin de moyens. Il faut redorer le blason de l’action commune pour rendre l’impôt acceptable et juste. La contribution des citoyens doit être proportionnelle aux ressources de chacun: les dispositifs de compensation, répartition, redistribution et péréquation doivent massivement rééquilibrer les efforts. Au delà de la contribution financière, on peut envisager une contribution civile annuelle sous forme de service civique climat. On peut aussi imaginer des congés climat ou des formations climat accordés par les entreprises au prorata de leur bilan carbone. Car les entreprises devront contribuer également. D’ailleurs les grands investisseurs se mobilisent, notamment via le réseau CERES et commencent à exiger des stratégies prenant en compte les enjeux de long terme.

Et lorsque nécessaire, n’hésitons pas à réglementer; la brutalité de la dévastation qui nous attend justifie de prendre des mesures qui s’imposent à nous.

C’est à nous, citoyens, de décider, penser, engager et conduire la Renaissance écologique. Il nous faut en faire une priorité dans l’usage de notre temps.

Toutes ces propositions sont, comme la fresque, une épure tracée à grand trait. C’est ensemble qu’il nous faut écrire la feuille de route. La Renaissance écologique adviendra si nous nous mobilisons; sans cela, rien ne changera. Car l’État c’est nous; il n’y aura pas de sauveur. Tout dépendra du nombre de personnes qui s’exprimeront et de l’intensité avec laquelle elles le feront.

D’abord conservons du temps, prenons le temps de réfléchir, lire, comprendre, parler à nos voisins, collègues, élus. Les ressources existent, elles ne demandent qu’à être lues, partagées, enrichies… Ce temps est nécessaire pour nous outiller, nous sentir moins seuls face au défi, nous renforcer dans notre mobilisation. Pour le dégager luttons contre la tyrannie des écrans. Et prenons aussi le temps de remplacer l’achat par l’entretien ou la fabrication, et de donner plutôt que de jeter.

S.F.G.

1 Source: fondation Thomson-Reuteurs

2 Cyril Dion, Rob Hopkins, Anne-Sophie Novel, Jean-Pierre Goux, Frédérique Aït-Touati, Daniel Kaplan, Camille Labro

3 Les retours d’expériences sont nombreux grâce à Alternatiba, le « Fermes d’Avenir Tour, Ticket for Change, l’association SOS Maires…)

4 Ndlr: au sens de Foucault dans sa conférence de 1967 « des espaces autres »

5 Brillat Savarin

6 Équipements sportifs sobres en énergie, alimentation bio des écoles, plantation de milliers d’arbres, université populaire, maison de santé

7 « Faut-il blâmer la démocratie pour son inadaptation à gérer la transition écologique, ou voir dans l’inefficacité de notre action climatique un déficit de démocratie » Dennis Meadows

8 Moyenne actuelle 1,2 personne par véhicule

9 Ndlr: exemple du système d’auto-stop organisé, Rezo Pouce https://rezopouce.fr/

10 Electro-dyane; CarWatt

11 Atlas de l’énergie de la Fondation Heinrich Böll

12L’énergie durable. Pas que du vent ! David Mac Kay

15 Ndlr: 140 mois à la date de parution du livre, 120 actuellement (fin 2020)

16 Au sens d’Armatya Sen, économiste et philosophe indien, promoteur du concept de « capabilité » et concepteur de l’ »indice de développement humain »

17 Il faut 7 fois plus de surface pour produire une quantité donnée de protéines animales, par rapport à la même quantité de protéines végétales.

18 Exemples: éolienne + cultures, ou panneaux solaires + serres

19 Ndlr: école d’économie d’inspiration libérale, connue notamment pour les travaux de Milton Friedman

20 Ndlr : la financiarisation engendre la spéculation

merci Sylvie! quel travail remarquable! Julien

J’aimeJ’aime